Schwerpunkt: Vertrauen

Schau mir in die Augen

Wann vertrauen wir anderen mehr, wann weniger? Wie lange dauert es, bis uns jemand sein Vertrauen schenkt. Und was hat das mit Geld und Oxytocin zu tun? Die Wissenschaft hält zum V-Wort teils erstaunliche Antworten parat.

Recherche: Stefan Schlögl - 27. Februar 2018

20 Sekunden entscheiden

20 Sekunden entscheiden

Länger dauert es nicht, um zu entscheiden, ob Sie einer wildfremden Person trauen. Das ergab eine Studie der Universität von Kalifornien in Berkeley. Erstaunlich: Genauso lange dauert die Beantwortung dieser Vertrauensfrage, wenn Sie einen Fremden einfach nur dabei beobachten, wie er sich mit einer anderen Person unterhält.

Eine Dosis Vertrauen, bitte

Das Hormon Oxytocin spielt nicht nur während der Geburt, etwa weil es die Wehen auslöst, eine wichtige Rolle. Es wirkt zudem entspannend, fördert die Vertrautheit zwischen Mutter und Neugeborenem, verringert die Auswirkungen von Stress und wirkt luststeigernd. Gleichzeitig aber stärkt es ganz allgemein das Vertrauen. So verabreichten Forscher an der Universität Zürich einigen Probanden das Hormon vor einem Investment-Spiel. Prompt zeigten diese gegenüber ihren Spielpartnern deutlich größeres Vertrauen. Ein weiteres Ergebnis der Studie: Sogar bei Ehestreitigkeiten wirkt Oxytocin deeskalierend.

Schau mir in die Augen

Schau mir in die Augen

Braunäugige sind klar im Vorteil. Schließlich wird ihnen mehr vertraut als Menschen mit blauen Augen. So das Ergebnis einer Studie an der Prager Karls-Universität. Hintergrund der Forschungsarbeit war die Frage, woran Vertrauenswürdigkeit bei einem Menschen abzulesen ist. Faktoren wie Gesichtsform, Mundpartie oder eben die Augenfarbe wurden einbezogen. Besonders stark und positiv schlugen braune Augen bei den Probanden aus. Kleiner Trost für Blauäugige: Wer gleichzeitig ein rundes oder eher breites Gesicht hat, holt in Sachen Vertrauen auf.

Entschuldigen Sie das miserable Wetter, aber …

Entschuldigen Sie das miserable Wetter, aber …

Ein „Verzeihen Sie“, um einen unbekannten Menschen anzusprechen, ist nicht nur eine Höflichkeitsformel: Sich zu entschuldigen schafft Vertrauen – und zwar auch bei Umständen oder Ereignissen, die Sie gar nicht beeinflussen können. Diesen paradoxen Zusammenhang belegt eine Studie der Harvard Business School. Dabei bat ein Schauspieler an einem regnerischen Tag dutzende Fremde, die am Bahnhof auf den Zug warteten, für einen kurzen Anruf um deren Smartphone. Fragte er bloß nach dem Gerät, halfen bloß neun Prozent aus. Entschuldigte er sich aber zuerst für irgendetwas, in diesem Fall das miese Wetter, und fragte dann nach dem Handy, hatte er bei 47 Prozent der Angesprochenen Erfolg.

Die Macht der Einbildung

Für ein Experiment an US-Schulen im Jahr 1965 wurde einigen Lehrern am Beginn des Jahres mitgeteilt, dass sie eine Klasse übernehmen sollten, deren Schüler über ein überdurchschnittliches Lern- und Leistungspotenzial verfügen würden. Am Ende des Schuljahres hatten diese Eleven in der Tat bessere Noten als die Schüler in den Vergleichsklassen. Bei knapp der Hälfte lag der IQ um 20 Punkte höher. Tatsächlich aber waren die Schüler von den Forschern bloß nach Zufall ausgewählt worden und keineswegs die besten. Die Erkenntnis des sogenannten Pygmalion-Effekts: Nur weil die Schüler glaubten, zu einer Leistungselite zu gehören, also auch mehr Selbstvertrauen entwickelten und die Lehrer ihnen deshalb mehr zutrauten, stieg die Intelligenz- und Lernkurve der Probanden an.

Für ein Experiment an US-Schulen im Jahr 1965 wurde einigen Lehrern am Beginn des Jahres mitgeteilt, dass sie eine Klasse übernehmen sollten, deren Schüler über ein überdurchschnittliches Lern- und Leistungspotenzial verfügen würden. Am Ende des Schuljahres hatten diese Eleven in der Tat bessere Noten als die Schüler in den Vergleichsklassen. Bei knapp der Hälfte lag der IQ um 20 Punkte höher. Tatsächlich aber waren die Schüler von den Forschern bloß nach Zufall ausgewählt worden und keineswegs die besten. Die Erkenntnis des sogenannten Pygmalion-Effekts: Nur weil die Schüler glaubten, zu einer Leistungselite zu gehören, also auch mehr Selbstvertrauen entwickelten und die Lehrer ihnen deshalb mehr zutrauten, stieg die Intelligenz- und Lernkurve der Probanden an.

V wie viel verdienen

V wie viel verdienen

Eine 2010 veröffentlichte Studie der Universität von Kalifornien belegt, dass Menschen, die mehr vertrauen tendenziell mehr verdienen. Um bis zu 20 Prozent höher war deren Einkommen im Vergleich zu jenen mit dem größten Misstrauen.

Da schau her!

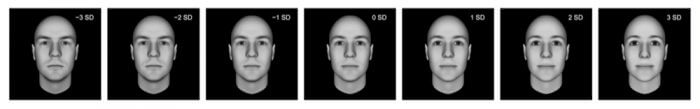

Der Wissenschafter Alexander Todorov von der New Yorker Princeton University ist Spezialist für Gesichter. Genauer: Welche unterbewussten Botschaften ein Antlitz ausstrahlt. In unzähligen Studien hat er die subtilen Charakteristika erforscht, anhand derer wir innerhalb von Millisekunden entscheiden, wie wir ein Gegenüber einschätzen. Konkret hat Todorov auch die Vertrauenswürdigkeit der jeweiligen Personen abgefragt. Dabei hat er Testprobanden computergenerierte, jeweils leicht veränderte Gesichter vorgelegt.

Das Ergebnis: Es gibt tatsächlich Charakteristika, die unsere grundsätzliche Einstellung beeinflussen. So empfinden wir Gesichter mit großen, weit auseinander stehenden Augen als vertrauenswürdig. Positiv wirken sich auch ein breites Kinn und hohe Wangenknochen aus.

Wenig vertrauenswürdig wirken hingegen ein kantiges Kinn und nach unten gezogene Augenbrauen. So ist es auch wenig überraschend, dass die Gesichter links in der Fotoserie von den Probanden als wenig, das ganz rechte jedoch als sehr vertrauenswürdig bewertet wurde. Dennoch, so Todorov, seien nicht allein die oben erwähnten Merkmale für unsere Bewertungen ausschlaggebend. Laut dem Forscher beeinflussen auch sogenannte Halo-Effekte – dabei schließen wir von bekannten positiven Eigenschaften einer Person unterbewusst auf weitere positive Wesenszüge – sowie Stereotype und Vorurteile die Entscheidung, ob wir vertrauen. Oder eben nicht.

Freunde fürs Leben

Im Rahmen des „European Social Survey“ 2016 wurde vom österreichischen Partner, dem Institut für Höhere Studien (IHS), die Anzahl der sogenannten Vertrauenspersonen erhoben. „Wie viele Menschen haben Sie, mit denen Sie über intime und persönliche Angelegenheiten sprechen können?“, lautete die entsprechende Frage, die knapp 1.800 Österreicherinnen und Österreichern gestellt wurde.

Das Ergebnis: 22 Prozent der Befragten haben zwei, 28 Prozent sechs Menschen, mit denen sie über sehr persönliche Angelegenheiten reden. Je jünger die Befragten, umso mehr Menschen ziehen sie ins Vertrauen. Verhältnismäßig hoch ist die Zahl der Vertrauenspersonen auch bei AkademikerInnen, SchülerInnen und Lehrlingen, während PensionistInnen und Arbeitslose vergleichsweise häufig (22 % bzw. 24 %) nur einen oder gar keinen Menschen haben, mit dem sie Persönliches besprechen können.

Ein Beitrag aus dem Was jetzt-Magazin, Ausgabe 1/18